| 2001/4/17(火) 更新 |

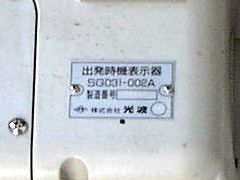

出発時機表示器の本体は白く、プラスチック製と思われる。角は丸みを帯びており、どことなく優しさを感じさせる。業務用の機器とはいえホームに設置されるため、多くの人が目にすることを考慮したデザインなのだろう。他の信号機器にはない特徴である。上部には、乗務員や駅員が天候や時間帯に関係なく見やすいように、ひさしが付いている。 表示部は、16×16ドットのLEDマトリックスが横に2つ並べてある。電光掲示板とは違い、ドットは粗目で大きな物になっている。また、2つのマトリックスは少し離してある。これは、「56:00」といった表示の「:」を省略しても「分・秒」として見やすいようにする工夫と言える。 背面には、放熱孔と見られるスリット、ケーブルを引き出すための蓋、型番や製造番号などを記したプレートがある。このうち、ケーブルを引き出すための蓋は、ちょうど扇風機のコード収納部と同じように、中にスペースがある。そこでケーブルを1回結んで団子を作っておくことで、外から引っ張られても耐えられるようになっている。 背面右下の小さなプレートには「出発時機表示器 SG031-002A 製造番号 [*****] 株式会社 光波」という文字が並んでいるのが読み取れる。これを見ると、「発車時期表示機」とは言わないこと、「光波」という会社が作っていることなどがわかる。 |

正面から。使用開始前はテープが貼られる  背面から。下部中央にケーブル引き出し用の蓋がある (錦糸町駅、2000/4 撮影)  型番や製造番号、メーカーなどが記されたプレート (横浜駅、2000/5 撮影) |

普段は消灯して待機

出発時機表示器は、ダイヤの乱れを回復したり、列車間隔を保ったりするための指示を出す装置だ。そのため、平常時は使われない。実際に表示されているところを見ると、乗務員用の表示器はオレンジ色、駅員用の表示器は緑色で表示されている。

放送とも連動

出発時機表示器に何か表示されているときは、案内放送にも変化がある。ふつうの「…黄色い線の内側まで/お下がりください」の後に、「この/電車は/当駅で/少々/停車いたします」と続く。また、駅名連呼の後にも、同じ一文が追加される。駅名連呼のない駅でも、本来なら駅名連呼が流れるタイミングで、この放送が突如流れる。